脊髄損傷 神経症状

脊髄損傷|脊髄損傷と後遺症(頚髄・胸髄・腰髄・中心性脊髄損傷)【後遺症専門弁護士解説】

はじめに

本稿では、交通事故による脊髄損傷について整理しています。

脊髄損傷とは何か、どんな種類があるのか、脊髄損傷を負うとどのような症状が現れるのか、どのような治療が行われるのか。

そして、脊髄損傷の後遺症や、自賠責保険の後遺障害についてどのような等級に認定される可能性があるのか。損害賠償請求との関係は。

事故後~解決までの流れも合わせて、被害者専門・後遺障害専門の弁護士がご説明いたします。

脊髄損傷とは

「脊髄損傷」とは、文字通り「脊髄」を損傷する傷病のことをいいます。

では、「脊髄」とはなんでしょうか。

「脊髄」とは、簡単に言うと「人間の背中に通っている大きな神経」であり、脳から下に垂れるような形で存在しています。

脊髄は、運動神経・感覚神経・自律神経の伝達機能を始めとした、非常に重要な役割を果たす部位であることから、簡単に傷ついてしまったりしないように、背骨によって守られています(背骨を構成している骨である「脊椎」にトンネルがあり、そのトンネル内を脊髄が通っているようなイメージ)。

よく似た言葉である「脊椎」と「脊髄」の違いについてはこちらのページから。

脊髄損傷の主な病因は物理的な外力によるものであり、交通事故が最たる例となります。

たとえば高速で走る自動車が生身の人間に正面からぶつかった場合を想像してみます。

正面衝突による急激な外力により、人間の体は、くの字のように折れ曲がります。その際、体は外力によって無理やり、物理的な限界を無視するように屈曲させられた状態(過屈曲)となるため、脊椎や脊髄にも大きなダメージが入ります。

脊椎の骨折を伴い、脊髄自体が損傷したり断裂したりすることもあれば、外力により脊椎が背骨から抜け出るように脱臼・亜脱臼してしまい、これに伴って脊髄が損傷されることもあります。

脊椎の骨折がなくとも、脊髄を強く打ちつけることによって出血してしまったり、脊髄を保護する硬膜の内外に血種が生じて脊髄を圧迫してしまう恐れもあります。

骨折を伴う脊髄損傷は「骨傷性脊髄損傷」、骨折を伴わないものは「非骨傷性脊髄損傷」と呼ばれています。

さて、ひとくちに「脊髄損傷」といってもその症状の態様は複雑であり、損傷高位や横断面における損傷の程度などの基準に基づき分類されることが多いです。

脊髄損傷の各分類については、次の項で説明いたします。

実際に診断書に記載される傷病名としては、具体的な負傷状況が分からない段階では「脊髄損傷」となることもありますし、損傷高位が判明すれば、「頚髄損傷(頸髄損傷)」、「胸髄損傷」、「腰髄損傷」、「仙髄損傷」、「馬尾神経損傷」といったかたちで記載されることもあります。

脊髄も、脳と同じく中枢神経系に属するのですが、この中枢神経が体と脳を繋ぐ役割を果たしているため、脊髄が損傷されると脳から体(又は体から脳)への信号が上手く送れなくなり、麻痺を筆頭として様々な症状が現れます。症状が現れる範囲としては、損傷した箇所以下の神経支配領域になり、たとえば頚髄損傷の場合には全身に麻痺や感覚障害等が生じ、他方で腰髄損傷の場合は下半身にこれらの症状が現れます。

また、脊髄損傷は直接的な症状だけでなく、多くの合併症を発症しやすい傷病でもあります。

脊髄損傷の分類

前項で少し触れましたが、脊髄損傷は、損傷高位や脊髄横断面における損傷範囲によって分類がなされており、損傷パターンによって現れる症状やその程度が異なってきます。この項では、各分類について説明いたします。

⑴損傷高位による分類

脊髄はその位置によって頚髄(頸髄)、胸髄、腰髄、仙髄に区分されます。脊髄の下端部は第1腰椎・第2腰椎あたりで終わり、それ以下に馬尾神経が下がるような構造になっています。このことから、損傷した高位に応じて、「頚髄損傷(頸髄損傷)」、「胸髄損傷」、「腰髄損傷」、「仙髄損傷」、「馬尾神経損傷」と分類することができます。

「頚髄」と「頸髄」で漢字が違うが、意味も異なる?ふとした疑問についてこちらのページで解説。

損傷したときに生じる症状も損傷高位に応じて異なっており、一般に、損傷高位が高ければ高いほど重篤な症状を発症する傾向にあります。

頚髄損傷が最も重篤で致命的な症状が現れることが多く、損傷の程度によっては死に至る可能性もあります。

次いで胸髄損傷が重い症状が現れることとなり、頚髄損傷とともに、下半身の対麻痺になることが多いです。

腰髄損傷でも下半身麻痺が生じることがありますが、頚髄損傷や胸髄損傷と比べると、比較的症状は軽い傾向にあります。

そして仙髄損傷では、排尿障害などが生じる可能性があり、馬尾神経損傷の場合には、下肢の運動障害が生じることがあります。

頚髄損傷(頸髄損傷)、胸髄損傷、腰髄損傷については、以下のページで詳細を解説しております。

⑵横断面の損傷範囲による分類

脊髄損傷は、損傷の程度によって「完全損傷」と「不完全損傷」に分けられます。

完全損傷は横断面全体が損傷されたケースで、脊髄が横断的に断裂している状態であり、完全麻痺や感覚消失を発症します。

他方、不完全損傷は横断面の一部が損傷されたケースとなり、一部損傷の態様によって更に「前部脊髄損傷」、「後部脊髄損傷」、「脊髄半側損傷(ブラウン・セカール型損傷)」、「中心性脊髄損傷」の4つの損傷パターンに類型化されています。

そして脊髄内の神経伝達経路の構造上、損傷パターンに応じて、現れる症状や症状が出る部位などが異なってきます。また、脊髄損傷様の症状は現れているものの、所見としては不十分という場合にも、不完全損傷の傷病名が診断されることがあります。

前部脊髄損傷、後部脊髄損傷、脊髄半側損傷、中心性脊髄損傷と感覚障害の関係についてはこちらで詳しく解説

脊髄損傷の症状

脊髄損傷を負傷した場合に一般に現れる症状については、以下のページで詳しく解説いたしております。

脊髄損傷|治療・リハビリの結果後遺症が残った…後遺障害や損害賠償請求はどうなる?【弁護士解説】

脊髄損傷|神経因性膀胱障害(排尿障害)とは?後遺症や後遺障害等級は?【弁護士解説】

本項では、症状について一覧的にまとめております。

⑴運動神経障害(運動麻痺)

脊髄損傷により、上肢や下肢に運動麻痺が生じます。

人間が体を動かそうとするとき、脳から脊髄を介して運動機能の信号が各部に送られます。

しかし、脊髄を損傷することにより、信号の伝達経路に支障が生じてしまい、身体に上手く信号が届かなくなってしまうのです。

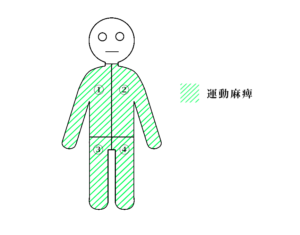

運動麻痺は発生部位に応じて呼び方が異なっており、人間の体を下の図のように上肢・下肢、左半身・右半身の4つのエリアに分けて考えます。

図中における①~④のすべての部位に運動麻痺が生じているものを四肢麻痺、両上肢(①&②)または両下肢(③&④)にのみ麻痺が生じているものを対麻痺、左上下肢(①&③)もしくは右上下肢(②&④)にのみ麻痺が生じているものを片麻痺、①~④のいずれか1か所にのみ麻痺が生じているものを単麻痺といいます。

Q.「下半身不随」と「下半身麻痺」の違いって何? → A.こちらのページで解説しております。

⑵感覚神経障害

皮膚組織で感じ取る温冷覚や痛覚といった表在感覚や、骨や筋組織等の内部組織で感じ取る位置覚や振動覚といった深部感覚について、感覚消失や感覚鈍麻が生じます。

感覚障害が現れる部位については、脊髄の損傷高位や、脊髄横断面における損傷範囲によって異なってきます。

⑶呼吸障害

頚髄損傷を負った場合によく見られ、自発的呼吸が困難となります。

損傷高位によっては重度の呼吸障害が現れ、呼吸停止となり死亡に至る可能性もあります。

⑷神経因性膀胱障害(排尿障害・蓄尿障害)

尿意を感知することや、自力で尿を排出することができなくなってしまい、そのため膀胱に尿を溜めきれずあふれて失禁してしまうといった排尿障害・蓄尿障害が現れます。

膀胱尿管逆流を併発することもあり、その場合更に尿路感染症などの二次的な感染症を引き起こす恐れもあります。

⑸自律神経障害(交感神経遮断に付随する症状)

交感神経の中枢が胸髄の上位から腰髄にかけて存在するため、頚髄や上位胸髄を損傷することにより、交感神経が障害されます。

交感神経が障害されると、体温、血圧等の調節や代謝などが正常に行われなくなります。

他方、副交感神経は延髄から迷走神経を通って各胸腹部臓器に分布するつくりとなっているため、副交感神経は障害されません。

⑹反射の異常

熱いやかんに手を触れた時に、意識とは関係なく手を引く動作をとるように、こうした反射が起こるときには、通常、過剰に反射が起こらないように制御がなされています。

しかし、脊髄損傷を負った場合には、この制御が上手く働かなくなり、過剰に反射反応が現れることになります。

⑺神経症状

神経の構造について、中枢神経である脊髄から神経根が伸び出て、体の各組織に末梢神経を巡らせているようなかたちになっています。

脊髄の損傷とともに脊椎を骨折したり、血種等が生じることによって神経根が圧迫される場合には、障害されている神経根が伸びだしている髄節支配領域に応じた範囲に疼痛やしびれ等の神経症状が現れます。

脊髄損傷では、以上のような症状が現れることが多いです。

注意する点としては、脊髄損傷の損傷高位や損傷の程度によって、症状の重さの程度が異なってくることです。

例えば運動麻痺ですが、

頚髄損傷の場合、上下肢すべてに麻痺が生じる四肢麻痺になることが多いですが、腰髄損傷の場合には上下肢に麻痺が生じることはなく、専ら下肢に対麻痺や単麻痺が生じることとなります。なぜならば、上肢の運動指令を伝達する神経経路は頚髄の部分から伸びており、下肢の運動指令を伝達する神経経路は腰髄の部分から伸びているからです。

脊髄損傷は、損傷高位以下に障害が生じるものなので、頚髄損傷の場合には上肢の運動指令の伝達経路と下肢の運動指令の伝達経路の両方が障害され、他方で胸髄損傷や腰髄損傷では上肢の伝達経路は障害されず、下肢の伝達経路のみが障害されることになります。

頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷それぞれで生じうる症状については、以下のページをご覧ください。

頚髄損傷(頸髄損傷)の症状や後遺障害についてはこちらで詳しく解説

ここでもう一点注意するポイントがあり、中心性脊髄損傷の場合には、やや異なる症状を呈することがあります。

中心性脊髄損傷の中でも、とりわけ起きやすいとされているのが中心性頚髄損傷ですが、これを負傷した場合、下肢よりも上肢に運動麻痺の障害が強く現れます。

脊髄損傷の治療・リハビリ

脊髄損傷の治療・リハビリについては、以下のページで詳しく解説いたしております。

脊髄損傷|治療・リハビリの結果後遺症が残った…後遺障害や損害賠償請求はどうなる?【弁護士解説】

治療・リハビリの大まかな流れは、急性期と回復期とで分かれます。

事故直後である急性期には、画像検査や腱反射、筋力テスト等の神経学的評価に基づき脊髄損傷の状態や症状を迅速に確認し、リハビリの目標設定がなされます。

目標に向けて座位訓練や上下肢の可動域訓練を行い、日常生活動作(ADL)機能の低下を防ぎ、また呼吸障害が現れている場合には呼吸理学療法も並行していきます。

回復期には、急性期のリハビリにより回復した機能を活用しつつ、日常生活や社会生活への復帰を力点にリハビリを継続していきます。

起立訓練や歩行訓練をはじめ、車椅子駆動訓練なども行い、鈍化した感覚機能の再獲得や体幹支持機能の強化も進めていきます。

脊髄損傷の画像検査

交通事故により脊髄損傷を負った場合には、画像検査が行われ、損傷の状況を確認されるでしょう。

実際にどのような画像が撮影されるのかについては、以下のページで詳しく解説いたしております。

脊髄損傷|XP、CT,、MRI…等級獲得に向けて不可欠な画像は…!【後遺障害専門弁護士】

ここでは、画像の種類や特徴について、概要を説明いたします。

画像とひとくちに行っても様々なものがありますが、一般的には、XP、CT、MRIが実施されることが多いです。

XPは、「X線写真撮影」のことをいい、一般に「レントゲン写真」と呼ばれているものです。

XPでは、骨や臓器の状態を確認するために撮影されることが多いです。

ただし、XPは古くから行われている検査であり、検査時間が短くて済む反面、平面的に撮影されるものであることから得られる情報が少ないため、とりわけ脊髄損傷においてはXPのみで損傷の状態を正確に判断することが非常に難しいです。

そこで、体の状態を立体的に把握することができるCT(コンピュータ断層撮影)検査を行うことがあります。

そして、さらに多くの情報を得られる検査として、MRI(磁気共鳴断層撮影)検査があります。

XPやCTでは描出できない体の組織の状態も分かり、脊髄損傷の状態をより確認できるようになってきています(もちろん、全てを画像として描出し確認できるわけではなく、MRIにも限界はあります)。

他方、撮影時間が長く撮影中はじっとしておく必要がある、金属等が体に入っていると検査が出来ないといった制限があります。

また、MRI検査が出来ない場合は、脊髄造影検査(ミエログラフィー)など実施可能な他の検査が行われることがあります。

最近では、体に金属が入っている(ペースメーカー埋込術をした等)場合でもMRI検査が出来ることがありますので、ご自身の状況については主治医に確認しておくのがよいと思います。

後遺障害の認定基準

交通事故による脊髄損傷によって運動麻痺や感覚障害などの症状が現れ、治療・リハビリを行ったものの、残念ながら後遺症が残ってしまう可能性があります。

一般的には、6か月ほど治療やリハビリを行い機能が回復しなかった場合は、後遺症と判断されることが多く、症状固定の診断がなされることになります。

症状固定を迎えたら、次は自賠責保険に後遺障害等級認定の請求をしていくことになります。

脊髄損傷の後遺障害認定及び等級の判断は、基本的に①麻痺の程度や範囲、②介護の要否や程度、③その他神経因性膀胱障害(排尿障害)や脊柱の障害、体幹骨の障害等の状況、に着目して行われます。そして、CTやMRI等の画像所見によって、これらの後遺症を医学的に裏付けることができるかも重要となります。

以下では、自賠責保険において定められている後遺障害等級のうち、脊髄損傷による後遺症で認められる可能性がある等級について解説いたします。

参考:指定紛争処理機関 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 自賠責保険(共済)における後遺障害の等級と保険金額

⑴別表第一第1級1号

「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」に該当する場合に認定されます。

具体的には、以下のものが該当します。

a 高度の四肢麻痺が認められるもの

b 高度の対麻痺が認められるもの

c 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

d 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

例:第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度の対麻痺、神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形等が認められるもの

⑵別表第一第2級1号

「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」に該当する場合に認定されます。

具体的には、以下のものが該当します。

a 中等度の四肢麻痺が認められるもの

b 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

c 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

例:第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中等度の対麻痺が生じたために、立位の保持に杖又は硬性装具を要するとともに、軽度の神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形が認められるもの

⑶別表第二第3級3号

「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの」の該当する場合に認定されます。

具体的には、以下のものが該当します。

a 軽度の四肢麻痺が認められるもの(別表第一第2級に該当するものを除く)

b 中等度の対麻痺が認められるもの(別表第一第1級または別表第一第2級に該当するものを除く)

⑷別表第二第5級2号

「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」に該当する場合に認定されます。

具体的には、以下のものが該当します。

a 軽度の対麻痺が認められるもの

b 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの

⑸別表第二第7級4号

「脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」に該当する場合に認定されます。

具体的には、「一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの」が該当します。

例:第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の中等度の単麻痺が生じたために、杖又は硬性装具なしには階段をのぼることができないとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの

⑹別表第二第9級10号

「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」に該当する場合に認定されます。

具体的には、「一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの」がこれに該当します。

例:第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度も遅いとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの

⑺別表第二第12級13号

「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。

具体的には、「運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの」が該当します。

また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当します。

例1:軽微な筋緊張の亢進が認められるもの

例2:運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの

損害賠償請求できる損害は?

一般的に交通事故に遭った場合には、以下のようなものを請求することができます。(※がついている費目は自賠責によって後遺障害が認定された場合)

・治療費

・入院に際して負担した入院雑費

・通院に際して要した通院交通費

・治療のために仕事を休まざるを得なかった際の休業損害

・後遺障害の逸失利益※

・傷害慰謝料(入通院慰謝料)

・後遺症慰謝料※

これらに加えて、脊髄損傷によって四肢麻痺や呼吸障害等の重篤な後遺障害を残すに至った場合には、更に以下のような費目を請求できる可能性があります。

⑴症状固定後の治療費

一般的には否定的に解される場合も多いですが、残存している症状の内容や程度等の具体的な事情を考慮し、支出が相当であると認められる場合に、損害として認定される傾向があります。

・さいたま地判平成21年2月25日(交民42・1・218)

四肢麻痺、意識障害等で別表第一第1級1号の女性(症状固定時54歳)について、日常生活には全介助を要すること、拘縮を防ぐためリハビリテーションが欠かせず、在宅介護への移行のため、自宅改修、導尿や経管栄養の技術を家族が習得する必要があったこと等から、症状固定後も、症状悪化を防ぎ、在宅介護への移行準備として入院治療が必要であったとして、症状固定後の治療費468万円余を認めた。

・大阪地判平成28年8月29日(交民49・6・1570)

四肢麻痺(別表第一第1級1号)の男性(症状固定時48歳)につき、症状固定後の約2年6か月の入院治療は後遺障害の内容程度から必要かつ相当なものであり、主治医が個室利用の必要性を認めていたことから、症状固定後の個室利用料を含む治療費470万円余を認めた。

⑵将来治療費

残存している症状の内容や程度等の諸般の事情を考慮した上で、将来治療の必要性や相当性が認められる場合に、損害として認定される傾向があります。

・大阪地判平成25年3月27日(交民46・2・491)

脊髄損傷による両下肢麻痺等の後遺障害(別表第一第1級1号)を残した男性(症状固定時24歳)につき、人工血管手術費用として250万円、歯科矯正費用として98万円余を認めた。

⑶付添看護費用

付添看護費用は、入院付添費・通院付添費・自宅付添費があります。

入院付添費は、医師の指示又は受傷の程度、被害者の年齢等より必要性が認められれば、職業付添人については実費全額、近親者付添人は1日につき6500円が被害者本人の損害として認定されます。

通院付添費は、症状又は幼児等付添が必要と認められる場合に、被害者本人の損害として肯定され、一般的に1日3300円で算定されます。

自宅付添費は、症状や被害者の年齢等から、自宅において近親者や職業付添人の付添が必要かつ相当であると認められる場合に認定される傾向があります。

・横浜地判平成29年7月18日(自保ジ2008・1)

四肢麻痺等(別表第一第1級1号)の男性(症状固定時52歳)につき、妻による症状固定までの口腔ケア、排便介助、リハビリ手伝い、足浴、手浴、夜中の寝具直し位置変更等の自宅介護費用及び通院付添費を、職業介護人による介護は週5日あり、入浴介護も行われていたこと、5日間の通院に付き添っていることなどを考慮して、日額8000円、240日間を認めたほか、介護業者による退院後から症状固定日の約1年9か月後までの訪問看護、入浴看護費合計119万8788円を認めた。

⑷将来介護費

医師の指示又は症状の程度により必要性が認められれば被害者本人の損害として認定されます。この時、金額は、職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8000円で算定されることが多いです。なお、訴訟中に被害者が死亡した場合には、死亡以降の介護は不要になるため、死亡後の介護費用は損害として認められません。

・福岡高判平成22年1月26日(自保ジ1824・55)

重度痙性四肢麻痺等(別表第一第1級1号)の男児(症状固定時7歳)につき、施設に入所中であるが、自宅介護の準備をしており、自宅介護が可能であるとして、母が67歳までは近親者介護料として週1日分8000円、職業介護人と近親者による週6日の介護料として日額2万円、母67歳以降は職業介護料として日額2万円、平均余命まで合計1億3227万円余を認めた。

⑸将来の通院交通費

将来的にも通院する必要性や相当性が認められる場合に、損害として認定されると考えられます。

・神戸地判平成20年7月1日(自保ジ1813・69)

両下肢完全麻痺、排尿障害等(別表第一第1級1号)の男性(症状固定時51歳)につき、症状固定後の定期的な経過観察のためのタクシーによる通院交通費として1か月ごとの通院1回につき往復6800円、平均余命28年間、合計121万円を認めた。

⑹装具・器具等購入費

車椅子や介護支援ベッド等、必要性が認められる場合に損害として認定される傾向にあります。

・大阪地判平成5年2月22日(交民26・1・211)

頚髄損傷等により四肢麻痺及び無呼吸の男児(事故時4歳)につき、マットレス、オーバーテーブル、特殊ベッド購入費用計14万円余、人工呼吸器オーバーホール代、人工呼吸器付属品代計66万円余、頚椎固定器具購入費2万円余を認めた。

・東京地判平成11年7月29日(交民32・4・1227)

頚髄損傷により四肢完全麻痺、膀胱直腸障害等(第1級3号)の女性(症状固定時26歳)につき、手押し車椅子代21万円余(5年ごとの買替)、電動車椅子代234万円余(5年ごとの買替)のほか、介護用ベッド代(8年ごとの買替)、介護テーブル代、洗髪器、うがいキャッチ代など合計1164万円余を認めた。

⑺家屋・自動車等改造費

被害者の受傷の内容、後遺症の程度及び内容を具体的に検討し、必要性が認められる場合に、相当額が損害として認定されます。判例上、浴室やトイレ、玄関等の出入口、エレベーター、自動車の改造費等が認定されています。なお、家屋改造等により被害者以外の家族の利便性が向上すると認められる場合には、反射的利益に過ぎないとして減額がなされないこともあれば、割合で減額がなされる可能性もあります。

・東京地判平成11年7月29日(交民32・4・1227)

頚髄損傷により四肢完全麻痺、膀胱直腸障害等(第1級3号)の女性(症状固定時26歳)につき、自宅の玄関までの通路が長い階段になっている高台に位置し、右通路部分に車椅子用の階段昇降機を設置する必要があるとして、その他室内の家屋改造費と合わせて2038万円余の請求に対して1778万円余を認めた。また、自動車改造のためのリフト等架装代150万円余を余命期間56年、8年ごと、443万円余を認めた。

・横浜地判平成12年1月21日(自保ジ1344・1)

後遺障害第1級3号の女児につき、介護用自動車購入費及び交換費(改造費含む購入費用1台400万円を6年ごとに12回買替が必要)1542万円余を認めた。

おわりに

前述のとおり、脊髄損傷は運動麻痺や感覚障害、神経因性膀胱障害などの多くの症状を呈し、懸命な治療・リハビリを行った結果として後遺症が残ってしまうこともあります。

被害者の方やご家族の感覚からすれば、目に見えて重い症状が残っているのだから、等級もきっと認定されるだろう、と思われるかもしれません。

しかし、残念ながら自賠責保険においては、「後遺症が重篤である=後遺障害等級の獲得が容易である」とは限りません。

脊髄損傷の場合、運動障害としての麻痺や、感覚障害等が残存していることについて、画像所見や神経学的所見から医学的に立証できることが求められます。

加えて、脊髄損傷の後遺症について自賠責保険に請求する場合には、「脊髄症状判定用」という書式の作成も必須です。

そのうえ、四肢麻痺や神経因性膀胱障害などにより介護の必要性があるような場合ですと、「日常生活状況報告」といった書類を作成し、日常生活における後遺症の支障なども丁寧に示していくことも求められることになるかと思います。

そのほか、病院からXPやCT、MRI等の画像の取付も行わないといけませんし、これらに加えて自賠責から更に資料提供の依頼が来ることも往々にしてあります。

更に言えば、自賠責保険の等級は、後々の賠償請求における損害額の算定にあたって大きな影響を与えるため、これらの手続について決して侮ることはできません。

このように、自賠責保険の請求にあたっては、画像、検査、書類作成、資料取付など重要なポイントが数多くあり、

等級獲得に向けて押さえるべきポイントをきちんと把握したうえで用意を行うことが望ましいといえます。

そのためには、後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠であると私どもは考えております。

弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。

小杉法律事務所では、保険会社との連絡や示談交渉だけでなく、

自賠責保険からの依頼への対応などについても窓口となって行っております。

加えて、後遺障害診断書や「脊髄症状判定用」などの作成にあたっての病院とのやり取りや、「日常生活状況報告」などの書類作成に関するアドバイスなど、

これまでの経験やノウハウに基づき、後遺障害等級獲得に向けてサポートしてまいります。

中には、一度は自賠責に中心性脊髄損傷があることを否定され第14級9号の認定しかされなかった事案について、主治医との医師面談を実施した上で医学的意見書を取り付けて自賠責に異議申立を行い、後遺障害等級第12級13号に等級アップした事例もございます。

医学的意見書をもとに異議申立で自賠責が中心性脊髄損傷の存在を認め、第14級→第12級に等級アップした解決事例についてはこちらから。

ご家族の方が脊髄損傷を負われた、脊髄損傷の後遺症が残ったがこれからどうしたらよいのか…

お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

弁護士

弁護士